樅陽縣旅游景點(diǎn)介紹

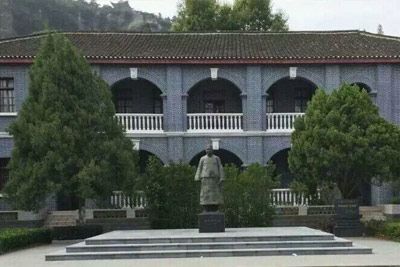

61、浮山中學(xué)“中大樓”

浮山中學(xué)“中大樓”位于安慶市樅陽縣,年代為1926年。建成于民國(guó)16年(1927),羅馬式建筑風(fēng)格,上下兩層,面積858平方米。小青瓦屋面,青磚墻體,為“洋灰”水磨石地坪。南邊走廊外側(cè)有水泥預(yù)制欄桿,中堂左右有通道,架有木質(zhì)樓梯。東西樓梯外側(cè)上下兩層為舊時(shí)教室,樓上中堂為舊時(shí)圖書館,樓下中堂為舊時(shí)教務(wù)處,現(xiàn)已改作他用。該樓于1941年曾遭日機(jī)轟炸,東西兩角可見修補(bǔ)痕跡。2012年,浮山中學(xué)“中大樓”被安徽省人民政府公布為第七批省級(jí)文物保護(hù)單位。保護(hù)范圍:墻基外,東、西、南各2米,北50米。建設(shè)控制地帶:保護(hù)范圍外,東、南、西、北各3米。……[詳細(xì)]

62、錢家橋

錢家橋位于錢橋鎮(zhèn)麻溪河之上,長(zhǎng)28米,跨24米,寬7米(含欄桿),系麻石和青石構(gòu)筑的3孔2垛石拱橋,橋面為長(zhǎng)形條石鋪設(shè),墩為石條壘砌而成。兩旁立雕獅望柱,間以欄板相連,為明朝弘治年間錢如畿捐資建造,距今500余年,仍在承載交通,堪稱樅陽第一橋。錢家橋是樅陽縣境內(nèi)現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)存最早的古橋,原真性強(qiáng),具有多方面保護(hù)價(jià)值。2011年,縣交通部門將該橋納入“危橋改造”項(xiàng)目,總投資56萬元,對(duì)錢家橋進(jìn)行危橋改造修復(fù)。修復(fù)后的錢家橋除橋墩、橋面用鋼筋混凝土加固外,其余均按原橋構(gòu)式修復(fù),最大限度的保持古橋的原貌。2019年,錢家橋被安徽省人民政府公布為第八批省級(jí)文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

63、方學(xué)漸墓

方學(xué)漸墓位于銅陵市樅陽縣,年代為明。2019年,方學(xué)漸墓被安徽省人民政府公布為第八批省級(jí)文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

64、漢武文化生態(tài)園 AAAA

樅陽漢武文化生態(tài)園景區(qū)位于長(zhǎng)江北岸的樅陽縣城,是皖江城市集群的核心區(qū)域,由旗山、蓮花湖、黃鎮(zhèn)圖書館、烈士陵園等景區(qū)景點(diǎn)組成,現(xiàn)為國(guó)家AAAA級(jí)旅游景區(qū)。旗山,又名幕旗山。南臨長(zhǎng)江,遙望九華,東接羹膾寨湖,北距浮山風(fēng)景名勝區(qū)30公里。旗山扼長(zhǎng)江險(xiǎn)要,覽江渚勝景,西周為宗子國(guó)所在地,戰(zhàn)國(guó)時(shí)期即為長(zhǎng)江水道著名關(guān)津、商貿(mào)重地。據(jù)史料載,秦始皇南巡曾游經(jīng)此地觀“籍柯”。漢武帝元封五年行南巡狩,親射蛟江上,薄此而出,并作《盛唐樅陽之歌》,同年置樅陽縣。三國(guó)時(shí)期,東吳名將呂蒙曾在旗山南麓筑城駐防,抵抗曹操80萬大軍下江南。1949年渡江戰(zhàn)役期間,旗山曾為解放軍渡江作戰(zhàn)的重要起渡點(diǎn)之一。蓮花湖,亦稱蓮花池。據(jù)《安慶府志》記載,蓮花池是清代康熙年間侍郎、清代大散文家、桐城派三祖之一的方苞的祖業(yè)。從明代中后期開……[詳細(xì)]

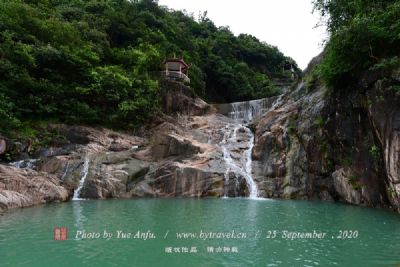

65、白云巖

白云崖在距浮山十公里的七家山中,樅陽縣白梅鄉(xiāng)境內(nèi),與浮渡山隔水相望。該山奇峻,有“小黃山”、“亞浮山”之稱。據(jù)《傳燈錄》載:宋高僧守端住山白云寺,以白云山西巖為內(nèi)院,為白云寺所有,故以“白云”名之。白云崖有八巖、三洞、十一奇峰、八怪石、二泉、二池,古有五庵、二寺,今白云巖寺尚存。天隱巖,俗名燕子巖,在山巔石叢之中,又名一線天,抬頭可見日月天光。蛾眉巖,在青障峰之半,壁削萬仞,深廣半里,中橫一坼。明末吳差強(qiáng)疏鑿,工部主事吳道新隱居于此,兩石仁交復(fù)前后,云氣出沒其間,阮自華題刻“函云洞”,趙凡夫題曰“函云關(guān)”。函云之左有長(zhǎng)廊石壁數(shù)十丈,謂之“撒手廊”,險(xiǎn)峻之處有石臺(tái),黃道周曾登其上,為吳道新題“一葉翔真羽”五字,吳道新有文記其事。函云后有月龕、鶴仙等古跡,還有呂純陽(洞賓)拔劍竇、釣臺(tái)石、四顧洞……[詳細(xì)]

66、渡江戰(zhàn)役中線指揮部舊址

該舊址位于于樅陽鎮(zhèn)正大街中段陳氏宗祠。陳氏祠堂系清代建筑,前后3進(jìn),占地面積531.2平方米,建筑面積494.5平方米。前進(jìn)因街道拓寬時(shí)拆除,中后進(jìn)房屋于1978年按原貌修復(fù)�?傮w系磚木結(jié)構(gòu),拱梁立柱穿斗,墻壁齊檐封火,屋面覆蓋古瓦,翹檐飛角。門樓呈八字形,門框?yàn)榉街�,門上方刻雙獅搶球。進(jìn)門兩邊是板壁廂房,兩進(jìn)之間,有長(zhǎng)方形天井。中進(jìn)寬闊,廳堂豎立8根主柱,石躉高墊。上梁雕刻人物、花卉、龍虎等;天花板飾有彩色花紋。轉(zhuǎn)過石墻屏風(fēng)為第三進(jìn),方形天井,兩廁為東西廂房,明窗畫棟。三進(jìn)相連,外連內(nèi)分,布局勻稱,具有明清時(shí)代的建筑藝術(shù)風(fēng)格。該舊址系中國(guó)人民解放軍渡江戰(zhàn)役中線指揮部舊址,1961年列為省級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。1998年4月,被安慶市委宣傳部、市教委公布為安慶市愛國(guó)主義教育基地,1999年又……[詳細(xì)]

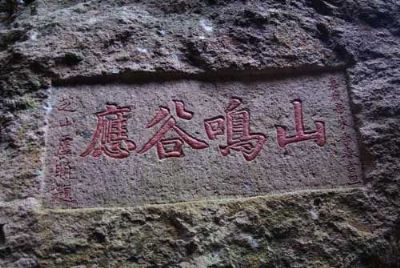

67、浮山摩崖石刻

浮山摩崖石刻現(xiàn)存483塊。浮山石刻,上起唐宋,下至民國(guó),文體各異,書法萬千。其中唐刻11幅、宋刻24幅、元刻2幅,明清居多。有詩(shī)詞、游記,有庵堂碑記,有題詩(shī)留名。字體大者1米見方,小者不及1寸。有的鐵畫銀勾,有的清瘦嚴(yán)謹(jǐn),有的豐韻飽滿,有的端莊秀麗,有的龍飛鳳舞。石刻作者有文學(xué)巨匠,有禪師高僧,有官宦名流。1981年,全部摩崖石刻被列為省級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。浮山摩崖石刻具有數(shù)量眾多、分布密集、延續(xù)悠久、作者廣泛、書體兼?zhèn)涞奶攸c(diǎn),具有較高的書法藝術(shù)、雕刻藝術(shù)、文學(xué)藝術(shù)價(jià)值。保護(hù)范圍:石刻集中的會(huì)圣崖、枕流崖、金谷崖、張?jiān)蒲�、觀音崖、野間崖、滴珠崖、紫云關(guān),其中心至東、西、南、北各200米;其他零散石刻?hào)|、西、南、北各100米。建設(shè)控制地帶:保護(hù)范圍外,東、南、西、北各150米�!�[詳細(xì)]

68、望龍庵

該庵原名望龍禪院,坐落在樅陽鎮(zhèn)金雞山下的月牙湖畔。清康熙年間修建,有廟宇五進(jìn),佛像百余尊。咸豐年間,太平天國(guó)將領(lǐng)李秀成、陳玉成在該庵曾兩度召開緊急會(huì)議。該庵曾被清兵焚毀。一九四一年,由永生師太弟子集資重修。一九七七年縣文物管理所由縣政府拔款維修。同年被安徽省政府列為省重點(diǎn)文物保護(hù)單位,庵內(nèi)主持先后有修志、修空、龍?jiān)拼髱煛,F(xiàn)任住持釋禪進(jìn)。望龍庵現(xiàn)有大殿二進(jìn)、廂房十余間、佛像20余尊、太平天國(guó)文物展覽室一個(gè)。浸漫硝煙的庵宇天京事變后,太平天國(guó)所占諸多城鎮(zhèn)相繼陷落,天京漸處于清軍的包圍之中,大平天國(guó)空前危急.1857年1月為解桐城之圍,1858年8月為解天京之圍,大平軍將領(lǐng)陳玉成,李秀成等先后兩次在樅陽望龍庵召開軍事聯(lián)席會(huì)議。其第二次會(huì)議影響極大,天京轉(zhuǎn)危為安,太平軍恢復(fù)了元?dú)猓蔀榇笃教旃虘?zhàn)爭(zhēng)的……[詳細(xì)]

69、青山石屋寺

石屋寺座落在樅陽鎮(zhèn)郭橋村,相距縣城10公里的青山北麓,因其有一橢圓形巨石,兀立而起,形如屋而得名。晉代清供禪師在此建廟。元代裴仙道在此煉丹,明正德年間,西蜀圓態(tài)和尚重修石屋寺,寺前建有香亭。“文革”期間,佛像被毀,殿宇改作青山林場(chǎng)職工宿舍,1984年該寺主持僧真達(dá)維修石屋寺,有殿宇二進(jìn),禪房6間,現(xiàn)釋修德任該寺住持。大青山位于樅陽縣城東16公里處的樅陽鎮(zhèn)郭橋村,一峰挺立,山色如黛,因名青山。它北接浮山,南望九華,山青水秀,如詩(shī)如畫。這里芳草連綿,雜花滿徑,澗水潺潺,霧靄裊裊,金雞洞、老虎洞,洞壑幽深,鑼石、鼓石、鷹嘴石、獅子石,怪石百態(tài)。登峰遠(yuǎn)眺,南面滾滾長(zhǎng)江一瀉千里,北面白蕩湖水碧波萬頃,東、西有神靈賽湖和羹膾賽湖兩旁依偎,正所謂“水如青羅帶,山似碧玉簪”,是一座天然的綠色寶庫(kù)。全山著名景……[詳細(xì)]

70、射蛟臺(tái)

《史記·孝武本紀(jì)》載:“元封五年冬,漢武帝登禮潛之天柱山,號(hào)曰南岳。浮江,自潯陽出樅陽,過彭蠡,祀其名山川�!薄睹饕唤y(tǒng)志》載:“射蛟臺(tái)在樅陽鎮(zhèn),漢武帝親射蛟即在此處。”潯陽,即今天的九江。這里的盛唐,指盛唐山,即今安慶市內(nèi)的登云坡。盛唐后成為安慶舊稱。東晉詩(shī)人郭璞曾登安慶長(zhǎng)江邊的盛唐山遠(yuǎn)眺,曰“此地宜城”,這就是“宜城”一稱的由來。盛唐山位于安慶江邊,又稱盛唐灣。西漢元封五年(前106年)的冬天,漢武帝出駕南巡,他沿江而下,抵達(dá)樅陽時(shí),忽見江水泛濫成災(zāi),波濤洶涌。漢武帝登上樅陽江岸邊達(dá)觀山,他懷疑江中有蛟龍?jiān)谂d風(fēng)作浪,于是捻弓搭箭,射向江中,頓時(shí)風(fēng)平浪止。漢武帝非常興奮,即興《盛唐樅陽之歌》記載此事�?上Т嗽�(shī)今已不存。平常我們?cè)谡f起漢武帝劉徹的時(shí)候,常將“秦皇”與“漢武”相提并論。實(shí)際上,漢……[詳細(xì)]

71、蓮花禪寺

蓮花禪寺歷史沿革蓮花禪寺(原名蓮花庵)坐落在現(xiàn)樅陽縣官埠橋鎮(zhèn)臥虎山腳下,明洪武時(shí)僧修禪重建。順治十年重修。相傳清中晚期僧尼入住,改蓮花禪寺。民國(guó)時(shí)期后相繼有不少高僧大德住持寺內(nèi)事務(wù),香火鼎盛,燒香求佛的信眾絡(luò)繹不絕。解放后該寺被毀。文革后,該寺只剩大殿一進(jìn),面積為100平方米,一直是臨時(shí)登記的宗教活動(dòng)場(chǎng)所。2006年,由現(xiàn)任佛協(xié)會(huì)長(zhǎng)住持該寺事務(wù)。現(xiàn)有大殿一進(jìn),廂房10間,建筑面積為500平方米。大雄寶殿內(nèi)有佛像三十余尊,彌勒佛殿一進(jìn)。2013年被命名為“省級(jí)和諧寺觀教堂”�!�[詳細(xì)]

72、白蕩湖景區(qū)

白蕩湖地處樅陽縣中部,距縣城21公里,水面面積57.8平方公里,取銀波坦蕩之意為名。白蕩湖為樅陽縣三大湖泊之一,屬淡水湖,生產(chǎn)的大閘蟹,以其個(gè)大、色美、味鮮、品質(zhì)純正而享譽(yù)海內(nèi)外。地址:樅陽縣中部乘車路線:安慶市長(zhǎng)途汽車站乘坐大巴至樅陽縣下車即可……[詳細(xì)]

73、大山村生態(tài)游

大山村位于樅陽縣東部,東南與銅陵市隔湖相望,東北與無為縣毗連,西南分別與本縣錢鋪鄉(xiāng)和橫埠鎮(zhèn)接壤,北靠樅陽、廬江、無為三縣市交界處的三公山(海撥高度674.9米,全縣最高峰),南向楓沙湖。著名的“東鄉(xiāng)武術(shù)”發(fā)源地,號(hào)稱“打不過東鄉(xiāng)”,現(xiàn)村內(nèi)碩果累累,有經(jīng)果林600多畝,為原省人大副主任-的林業(yè)二次示范點(diǎn),被評(píng)為“全國(guó)先進(jìn)綠化千佳村”,村內(nèi)“鳥語花香,溪水潺潺,碩果累累,四季常青”,主要有元寶圩休閑垂釣中心、農(nóng)家樂旅游區(qū)、海燕洞景點(diǎn)三個(gè)區(qū)域,現(xiàn)為安慶市農(nóng)家樂示范點(diǎn)、2A級(jí)旅游區(qū)、省級(jí)農(nóng)家樂示范點(diǎn)。地址:樅陽縣東部周潭鎮(zhèn)大山村……[詳細(xì)]

74、浮山國(guó)家地質(zhì)公園

安徽浮山國(guó)家地質(zhì)公園位于安徽省安慶市樅陽縣境內(nèi),距樅陽縣城36公里,距桐城40公里,其水路可直達(dá)長(zhǎng)江,總面積76.69平方公里。地質(zhì)公園屬于火山地貌類型。公園為具有一定規(guī)模的古火山噴發(fā)中心區(qū),古火山形態(tài)保存良好,環(huán)形山脈、環(huán)狀斷裂、放射狀斷裂、塌陷火山洼地和復(fù)合穹丘等火山構(gòu)造諸要素均清晰可見。浮山奇特的火山地貌景觀,處于浮山破火山機(jī)構(gòu)之中。尤其浮山破火山,其火山地貌保存完整,形態(tài)典型,平面近似圓形,直徑約4平方公里,面積約14平方公里,地面形態(tài)為一邊緣高、中間低的盆形凹地,屬典型的塌陷火山洼地,巖相種類配套齊全,構(gòu)造形跡清晰可見。有復(fù)合穹丘、火山口、火山鐘、火山渣(浮石)及熔巖流、環(huán)狀及放射狀斷裂、龜裂紋等。在浮山蓮花峰至云梯峰一帶,在由火山灰流形成的弱熔結(jié)凝灰?guī)r層面上,常見到大片出露的不規(guī)……[詳細(xì)]

75、天峰寺

天峰寺位于菜籽湖畔,依山傍水,奇峰怪石,境內(nèi)定泉,旱雨水均。有令牌、大印、青蛙之巨石,前有白象、青獅兩山鎖湖口。該寺創(chuàng)建于宗禎七年,始名天峰庵。清乾隆十六年改庵建寺。民國(guó)十二年住持僧殷和尚擴(kuò)建三進(jìn):天王殿、大雄寶殿、觀音殿,供養(yǎng)三尊大佛、十八羅漢、四大天王、觀音、彌勒等佛像,香火鼎盛,后曾幾度滄桑,凈土竟成廢墟。一九八四年,尼妙容,重建寶剎,二進(jìn)一亭�,F(xiàn)有大殿二進(jìn),住持釋僧果。地址:樅陽縣菜籽湖畔乘車路線:安慶市乘坐大巴樅陽縣下車即可……[詳細(xì)]

76、樅陽大山生態(tài)旅游區(qū)

樅陽大山生態(tài)旅游區(qū)位于樅陽縣周潭鎮(zhèn)境內(nèi),距安慶30公里,山清水秀、鳥語花香、溪水潺潺、碩果累累、四季常青。生態(tài)區(qū)內(nèi)景色迷人,名勝古跡、人文景觀甚多。其中有“牛山牧笛”、“月山揚(yáng)帆”、“楓湖夜渡”、“枕流曉鐘”、“蛟塘垂釣”、“楓林夕照”、“平湖落雁”、“回顧漁燈”等“老楓沙湖八景”;有“望華庵”、“廟潭”、“桃花嶺”、“龍頭”、“戴帽石”、“獨(dú)腳鷹”、“仙人插掌”等自然景觀;有“八角亭”、“湯家墩遺址”兩處國(guó)家重點(diǎn)文物保護(hù)單位;有“小鬼下油鍋”、“仙女散花”、“烏龜攆鱉”等30余處民間傳說;還有著名抗日愛國(guó)將領(lǐng)戴安瀾將軍讀書處和周大璋墓地等。每個(gè)景點(diǎn)各具特色,令游人目不瑕接,流連忘返。楓沙湖東西長(zhǎng)20公里,湖水清澈見底,湖底水草擺動(dòng),魚兒游來游去,清晰可見。湖面奇景萬千,蕩舟湖面,放眼遠(yuǎn)眺,……[詳細(xì)]

77、浮山景區(qū) AAAA

浮山俗稱浮巢山,位于安徽省樅陽縣境內(nèi),是國(guó)家地質(zhì)公園、國(guó)家森林公園、安徽省風(fēng)景名勝區(qū)。在合肥黃山高速公路出口處,面積19.1平方公里。浮山風(fēng)景優(yōu)美,三面環(huán)水的地理特點(diǎn),構(gòu)造了山浮水面水浮山的獨(dú)特奇觀。浮山在佛教禪宗史上地位顯赫。在東南亞等華人圈中影響深遠(yuǎn),浮山既是千年佛教圣地,又是我國(guó)道教的三十六洞天之一。浮山還是文化名山,歷代騷人墨客留下近500塊極其珍貴的摩崖石刻。浮山南臨白蕩湖,西鄰菜子湖,北靠長(zhǎng)江,山水渾然一體,猶如一葉輕舟漂于水面,有海上蓬萊之美譽(yù)。山色蒼秀,巖嶂壁立,關(guān)口險(xiǎn)隘,河湖環(huán)繞,景色絕佳。浮山是一座沉睡億年之久的古火山,由富含鈉、鉀的火山巖組成。雖經(jīng)大自然改造,仍保留其完整性與典型性。該火山巖盆地位于淮陽古陸、張八嶺古陸及江南古陸之間的下?lián)P子沿江火山巖帶內(nèi)。在距今約1.4……[詳細(xì)]

闂備胶枪缁诲牓宕濈仦鐭懓螖閸涱厽宓嶉梺鍝勵槹鐎笛囧磹閹惰姤鐓欓柛蹇氬亹閻矂鏌涘畝瀣

缂傚倷绶¢崰鎾诲磹閺囥垹鐭楅柡鍥╁Х绾鹃箖鏌熺€涙ḿ绠橀柡鍡樻煥椤法鎷嬬憴鍕伓 44010602000422闂備礁鎲¢悷閬嶅箯閿燂拷

缂傚倷绶¢崰鎾诲磹閺囥垹鐭楅柡鍥╁Х绾鹃箖鏌熺€涙ḿ绠橀柡鍡樻煥椤法鎷嬬憴鍕伓 44010602000422闂備礁鎲¢悷閬嶅箯閿燂拷