安陽(yáng)市旅游景點(diǎn)介紹

河南省 林州市 安陽(yáng)縣 滑縣 湯陰縣 龍安區(qū) 殷都區(qū) 內(nèi)黃縣 文峰區(qū) 北關(guān)區(qū) 安陽(yáng)市文物古跡 安陽(yáng)市紅色旅游 安陽(yáng)市名人故居 安陽(yáng)市博物館 4A景區(qū) 安陽(yáng)市十大景點(diǎn) 全部 安陽(yáng)市特產(chǎn) 安陽(yáng)市美食 安陽(yáng)市地名網(wǎng) 安陽(yáng)市名人 [移動(dòng)版]

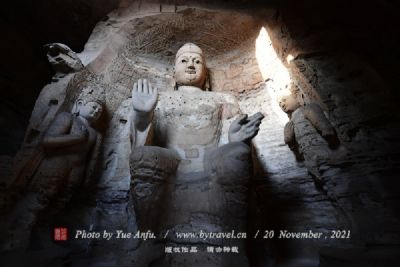

261、萬(wàn)佛溝

萬(wàn)佛溝位于市區(qū)西南25公里的寶山之麓,依山遍刻石窟,是全國(guó)最大的高浮雕塔林,計(jì)有石窟247個(gè),通稱萬(wàn)佛溝。因與洛陽(yáng)龍門(mén)有相似之處,亦稱小龍門(mén)。其中以大留圣窟與大住圣窟為最。大留圣窟位于嵐峰山東側(cè),由高僧道憑法師于東魏武定四年(公元546年)刻造。石窟高3.5米,寬3.3米,內(nèi)有漢白玉石佛三尊。大住圣窟居于寶山南側(cè),于隋開(kāi)皇九年(公元589年)開(kāi)鑿�?吒�2.6米,寬3.4米,內(nèi)刻迦毗羅神王、那羅延神王及釋迦牟尼佛等。以兩大石窟為中心,從東到西遍布摩崖淺窟塔龕,鑿于東魏至唐宋,歷600余年,可謂洋洋大觀。塔龕造型精致,樣式各異。有的端莊古樣,有的玲瓏雅秀,線條流暢維妙,技藝精湛嫻熟。此處另一名勝為靈泉寺,亦為道憑法師所建。靈泉寺盛于隋唐,是北方佛教圣地,有“河朔第一古剎”之稱。寺內(nèi)現(xiàn)存唐代九級(jí)方……[詳細(xì)]

262、殷墟王陵遺址

殷墟王陵遺址是殷商王朝的陵地與祭祀場(chǎng)所,被國(guó)際專家學(xué)者譽(yù)為世界“第二個(gè)古埃及”,開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)帝王陵寢制度的先河,是我國(guó)目前已知最早、最完整的王陵墓葬群。殷墟王陵遺址是世界文化遺產(chǎn)殷墟的重要組成部分。王陵遺址從1933年起至今,相繼發(fā)現(xiàn)了13座大墓、2000多座陪葬墓和祭祀坑,出土了數(shù)量眾多、制作精美的青銅器、玉器、石器和陶器,舉世聞名的司母戊方鼎就發(fā)現(xiàn)于這里。司母戊鼎:國(guó)之重器,雄渾壯觀,精美絕倫,重達(dá)875公斤,為世界出土青銅器之冠。殷墟王陵遺址位于安陽(yáng)市洹河北岸的武官村北地,與小屯村的宮殿宗廟遺址隔河相望,與東面的洹北商城遙相呼應(yīng),共同組成了聞名中外的殷墟遺址。它東西長(zhǎng)約450、南北寬約250米,總面積近200畝。從1933年起至今,在這里相繼發(fā)現(xiàn)了13座大墓、2000多座陪葬墓和祭祀坑,……[詳細(xì)]

263、安陽(yáng)古城

安陽(yáng)是中國(guó)七大古都之一,國(guó)家級(jí)歷史文化名城,是甲骨文的故鄉(xiāng)、《周易》的發(fā)源地。河南安陽(yáng)殷墟已經(jīng)作為世界文化遺產(chǎn)列入《世界遺產(chǎn)名錄》。公元前1300年商王盤(pán)庚遷都于殷(今安陽(yáng)市郊小屯一帶),經(jīng)八代十二王,歷時(shí)254年。中華民族最早使用的文字——甲骨文、世界上最大的青銅器——司母戊大方鼎在這里出土問(wèn)世。在“中國(guó)20世紀(jì)100項(xiàng)考古大發(fā)現(xiàn)”評(píng)選中,安陽(yáng)殷墟商代晚期都城遺址的發(fā)現(xiàn)與發(fā)掘名居榜首。另外,著名的大禹治水、文王演易、婦好請(qǐng)纓、蘇秦拜相、西門(mén)豹治鄴、岳母刺字等歷史故事都發(fā)生在這里。安陽(yáng)文物古跡較多,境內(nèi)共有國(guó)家級(jí)文物保護(hù)單位8處,省級(jí)文物保護(hù)單位32處。悠久的歷史,燦爛的文化,為安陽(yáng)留下了寶貴的歷史文化遺產(chǎn),1952年11月毛主席視察安陽(yáng),對(duì)我們提出了殷切希望。1956年9月郭沫若先生留下了……[詳細(xì)]

264、歐陽(yáng)書(shū)院文化園

歐陽(yáng)書(shū)院,是北宋著名政治家、文學(xué)家、史學(xué)家歐陽(yáng)修任滑州通判時(shí)的住所,是全國(guó)四大書(shū)院之一,位于滑縣古城內(nèi)東南隅。書(shū)院內(nèi)建有富麗堂皇的畫(huà)舫齋和秋聲樓。畫(huà)舫齋是歐陽(yáng)修的“燕私之居”,為歐陽(yáng)修所造,秋聲樓位于畫(huà)舫齋之后,因《秋聲賦》在這里所作而得名。整座書(shū)院堪稱滑縣內(nèi)一大勝景,歷來(lái)賢尹多會(huì)于此,作為育人之所�?谷諔�(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期被日軍毀損。……[詳細(xì)]

265、安陽(yáng)文峰塔 AA

河南安陽(yáng)是一處擁有4千年悠遠(yuǎn)歷史的古城,是殷都、鄴都兩古都的所在,也是歷代才子輩出的地方。位于安陽(yáng)老城西北隅,天寧寺舊址的文峰塔,原名“天寧寺塔”,因位于舊彰德府文廟的東北方,代表當(dāng)?shù)亍拔娘L(fēng)”的象征,故又稱“文峰塔”。文峰塔的建筑因富有獨(dú)特的風(fēng)格而聞名,其特殊在于一反常規(guī)形制,由下往上一層大于一層,逐漸地寬敞,整體呈傘狀形式上大而下小,在中國(guó)古塔中以及國(guó)內(nèi)外為所罕見(jiàn)。文峰塔,原名天寧寺塔,天寧寺始建于隋仁壽初年(公元601-604年間),塔修造于后周廣順二年(公元952年),迄今已有一千多年。五代、宋、元、明、清歷代均有增修。1772年(清乾隆三十七年),當(dāng)時(shí)任彰德(即今安陽(yáng))知府的黃邦寧,主持重新修葺天寧寺和塔。他認(rèn)為塔與南邊的孔廟(在今安陽(yáng)市西大街小學(xué)校內(nèi))相呼應(yīng),二者可以代表古城的文化……[詳細(xì)]

266、林慮山國(guó)際滑翔基地 AAAA

林慮山國(guó)際滑翔基地位于海拔1600余米的林慮山山巔,山道盤(pán)旋而上,挺立山頭,整個(gè)太行山大峽谷和林州盆地風(fēng)光一覽無(wú)余。真有“會(huì)當(dāng)臨絕頂,一覽眾山小”的詩(shī)意。林慮山現(xiàn)在已成為“亞洲第一,世界一流”的國(guó)際滑翔基地�!绑w育搭臺(tái),旅游唱戲”,一年一度的林州國(guó)際滑翔旅游節(jié)已成為河南省實(shí)施對(duì)外開(kāi)放,發(fā)展旅游事業(yè)推出的又一個(gè)新項(xiàng)目。林慮山國(guó)際滑翔基地概況1987年,安陽(yáng)航校校長(zhǎng)張杰及其好友李開(kāi)河到林慮山考察后,認(rèn)為此處為一理想滑翔場(chǎng)地。1989年,林縣又邀請(qǐng)全國(guó)傘翼滑翔協(xié)會(huì)主席吳英誠(chéng)來(lái)林考察,得到進(jìn)一步確認(rèn)。同年11月,應(yīng)邀來(lái)林實(shí)地測(cè)試、試飛的國(guó)際航協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)何塞·海勒稱贊此處為亞洲第一、世界一流的滑翔基地。后經(jīng)日本、韓國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、西班牙、德國(guó)、丹麥、挪威、匈牙利、捷克、澳大利亞、新西蘭、南非、波蘭、瑞士……[詳細(xì)]

267、冰冰背

位于林州市石板巖鄉(xiāng)西北部,此處嚴(yán)冬水溫氣暖,盛夏水寒結(jié)冰。冰冰背,結(jié)冰面積約600平方米左右。每年冬去春來(lái),百草復(fù)生之際,此處開(kāi)始結(jié)冰,結(jié)冰時(shí)間長(zhǎng)達(dá)五個(gè)月之久。到八月中秋以后,似有涼意之時(shí),這里的冰凍開(kāi)始融化。冰期最盛之時(shí),恰好是盛夏季節(jié),揮汗如雨的伏天,一踏進(jìn)這塊寶塊,立即寒氣襲人,冷氣刺骨。隆冬時(shí)節(jié),此處卻熱氣蒸騰,泉水溫和,沿溪水草繁茂,令人感到時(shí)令之顛倒。關(guān)于冰冰背,也有一個(gè)神奇的故事:古時(shí)候,這里是一泓深潭。潭水供人們澆田、飲用。一年夏天,一條惡龍飛來(lái),霎時(shí)飛沙走石,火光沖天,草木枯萎,潭水蒸干,百姓始遭禍害。人們無(wú)奈,請(qǐng)求惡龍免降災(zāi)難,惡龍哪里肯應(yīng),人們又修廟禱告,惡龍仍不從。其時(shí),傳說(shuō)的八仙中的鐵拐李正好路過(guò)此地,看到惡龍作祟,于心不忍,于是一杖捅到海底,命龍王放水,又從寶葫蘆……[詳細(xì)]

268、修定寺

介 紹: 位于安陽(yáng)西北35公里處的清涼山村西側(cè),始建于北魏年間,因寺院內(nèi)有一座形制獨(dú)特的唐塔而聞名。整個(gè)寺院布局坐北朝南,有三重院落,主要殿堂有:天王殿、大佛殿、二佛殿及鐵瓦殿,四座大殿排列得錯(cuò)落有致。 唐塔就在天王殿與鐵瓦殿之間,是一座四方型是單檐亭閣磚塔,高約16米,外觀樸素。塔身外壁刻滿了各種雕飾,奇就奇在這些雕飾全部是用各種矩形、菱形、五邊形、三角形等雕磚拼砌而成,內(nèi)容既有佛教中的天王、力士、飛天等,又有道教中的真人、童子、侍女等,還有青龍白虎等民間傳統(tǒng)圖案。這種佛、道的大融合體現(xiàn)了唐代文化中外交融、兼收并畜的特點(diǎn),是我國(guó)古代塔中的珍品。

河南安陽(yáng)……[詳細(xì)]

269、高閣寺

安陽(yáng)高閣寺,原名大士閣,位于安陽(yáng)老城內(nèi)馬號(hào)街原高閣寺小學(xué)(現(xiàn)為文源高中)后院內(nèi)。因建在磚砌的高臺(tái)基上,所以又叫高閣寺。現(xiàn)為省級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。據(jù)縣志記載,高閣寺原是建在宋朝州廨內(nèi)的飛仙臺(tái)上。宋朝韓赟治相州時(shí),曾擴(kuò)建州廨。宋仁宗至和年間,魏公韓琦(就是老五中旁邊韓王廟以及晝錦堂的主人)治相州時(shí),益作亭堂園池。規(guī)模宏大,建筑壯觀,曾有“雄于河北”之美譽(yù)。明成祖永樂(lè)二年(公元1404年),明成祖第二子朱高燧封趙王。《明史》記載:“朱高燧恃寵,多不法,又與漢王高熙(明成祖之次子--筆者注)謀奪嫡,時(shí)時(shí)譖太子�!币虼耍瑤缀醣幻鞒勺鏆⒌�。由于皇太子(即后之明仁宗)力保方得幸免。明仁宗即位后,才將高燧封到彰德(安陽(yáng)),俸祿二萬(wàn)石。是年(公元1425年),以彰德府署改建為王府�,F(xiàn)僅存高閣寺為其舊跡。高閣寺……[詳細(xì)]

270、羑里城遺址 AAAA

羑里城,位于湯陰縣城北2公里處,是我國(guó)歷史上有文字記載的第一座國(guó)家監(jiān)獄,也是風(fēng)靡全球的《周易》發(fā)祥地。她以博大精深的文化內(nèi)涵而名揚(yáng)海內(nèi)外,“畫(huà)地為牢”、“文王拘而演周易”的歷史典故發(fā)生在這里,“逆境發(fā)憤”、“自強(qiáng)不息”的民族精神也源于此地。羑里城是全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位,國(guó)家AAAA級(jí)旅游景區(qū),是安陽(yáng)市優(yōu)秀愛(ài)國(guó)主義教育基地。三千多年前,殷紂王忌憚周族的日益強(qiáng)盛,契機(jī)以蓄意謀反為由將西伯侯姬昌軟禁于荒村羑里,也就是如今的羑里城。姬昌當(dāng)時(shí)年雖年事已高,但在被困的七年中,仍以頑強(qiáng)的毅力將伏羲先天八卦演易成六十四卦和三百八爻,完成了《周易》這部舉世聞名,千古不朽的著作�!吨芤住肥侵袊�(guó)文化最為古老的典籍之一,被列為五經(jīng)之首,三千多年來(lái)在中國(guó)文學(xué)史上一直放射著智慧的光芒。她以占筮的形式推測(cè)自然和社會(huì)的變化……[詳細(xì)]

271、湯陰岳飛廟 AAAA

湯陰岳飛故里“宋岳忠武王廟”,原名精忠廟,岳飛廟位于河南省湯陰縣城內(nèi)西南街。始建時(shí)間無(wú)考,今址是明景泰元年(1450年)重建。歷代曾多次作修葺,增建,至今占地6千4百余平方米,六進(jìn)院落,房屋建筑100余間。其內(nèi)含豐富,殿堂雄偉,碑碣林立。1963年12月,岳飛廟被列為河南省重點(diǎn)文物保護(hù)單位。1978年后,經(jīng)全面整修后重新開(kāi)放。如今的岳飛廟建筑精湛,碑碣林立,史料翔實(shí),陳列豐富,1995年被評(píng)為全國(guó)文博系統(tǒng)優(yōu)秀愛(ài)國(guó)主義教育基地。2001年6月25日,湯陰岳飛廟被列為第五批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。概況廟坐北朝南,外廊呈長(zhǎng)方形。臨街大門(mén)為精忠坊,面西,是一座建造精美的木結(jié)構(gòu)牌樓,斗拱型制九踩四昂重翹。坊之正中陽(yáng)鐫明孝宗朱祐樘賜額“宋岳忠武王廟”,兩側(cè)八字墻上用青石碣分別陽(yáng)刻“忠”、“孝”兩個(gè)大字。字……[詳細(xì)]

272、安陽(yáng)靈山寺

靈山寺位于安陽(yáng)縣西南25公里善應(yīng)小南海北濱,面臨洹水,背靠大山,北齊天保年間依山而建,寺院建筑均已損壞,僅存石窟,由于臨近風(fēng)景優(yōu)美的小南海附近,所以稱之為小南海石窟�,F(xiàn)存三窟。三窟造像大同小異,規(guī)模相近,風(fēng)格古雅。門(mén)額上有大片削平巖石鐫“方法師鏤石板經(jīng)記”云:“大齊天保元年,靈山寺僧方法師、故云陽(yáng)公子林等,率諸邑人,刊此窟,髣像真容。至六年,“國(guó)師大德”稠禪師重塋修成。相好斯備,方欲刊記金言,光流末季。但運(yùn)感將移。暨乾明元年,歲次庚辰,于云門(mén)寺,奄?gòu)倪w化,眾等仰惟先師,依準(zhǔn)觀潔,遂鏤石板經(jīng)傳之。”后華嚴(yán)經(jīng)偈贊和涅 經(jīng)品行。此摩崖題刻石板經(jīng),乃標(biāo)準(zhǔn)的北齊書(shū)體,蒼勁渾重。……[詳細(xì)]

273、安陽(yáng)靈泉寺石窟

靈泉寺石窟位于河南省的安陽(yáng)縣境內(nèi),是一處東魏時(shí)期(534年~550年)至宋代(960年~1279年)的石窟及塔林群。靈泉寺原名“寶山寺”,隋文帝(581年~604年)時(shí)賜名為“靈泉寺”。靈泉寺石窟始鑿于東魏武定四年(546年),止于宋代�,F(xiàn)存有東魏至宋代的石窟造像、摩崖石塔200余處,并有北齊雙塔和唐代雙石塔。靈泉寺摩崖石塔按年代編排,反映出歷代塔式的沿革,堪稱中國(guó)最大的高浮雕塔林群。由寺院向東西方向延伸的寶山溝,即萬(wàn)佛溝,現(xiàn)存石窟2座,塔(殿宇)龕245個(gè),佛、僧雕像數(shù)百尊,高僧銘記百余篇。位于寺東的大留圣窟,由道憑法師鑿造�?邇�(nèi)鐫漢白玉石佛3尊,軀體雄渾高大,雕琢光潔柔美,可惜頭被竊去。位于寺西的大住圣窟,隋開(kāi)皇九年(589年)開(kāi)鑿�?唛T(mén)雕迦毗羅和那羅延神王,身軀魁偉,頂盔貫甲,手持劍叉……[詳細(xì)]

274、紅旗渠-太行大峽谷旅游景區(qū) AAAAA

“人工天河--紅旗渠”是人類“改造自然,利用自然”的史無(wú)前例的一大杰作;是新中國(guó)林州人民勤勞與智慧的結(jié)晶,它不僅是一筆巨大的物質(zhì)財(cái)富,而且是一筆巨大的精神財(cái)富。在此工程中,林州人民體現(xiàn)出的“自力更生,艱苦創(chuàng)業(yè),團(tuán)結(jié)協(xié)作,無(wú)私奉獻(xiàn)”的優(yōu)良傳統(tǒng)美德和感人精神,得到了黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人充分肯定和贊揚(yáng),也受到了世人的稱贊而廣為傳頌。70年代周恩來(lái)總理曾自豪的告訴國(guó)際友人,“新中國(guó)有兩大奇跡,一個(gè)是南京長(zhǎng)江大橋,一個(gè)是林縣(現(xiàn)名林州)紅旗渠”�,F(xiàn)國(guó)家主席-同志1996年6月1日到紅旗渠視察時(shí),親筆題詞:發(fā)揚(yáng)自力更生,艱苦創(chuàng)業(yè)的紅旗渠精神。河南省委書(shū)記-把紅旗渠精神稱之為“中華魂”,“民族魂”。紅旗渠于1996年被定為全國(guó)一百個(gè)愛(ài)國(guó)主義教育基地之一。林縣是個(gè)土薄石厚、水源奇缺的貧困山區(qū)�!八辟F如油,十年九……[詳細(xì)]

275、太行大峽谷風(fēng)景名勝區(qū) AAAA

太行大峽谷地處河南省西北部,南太行山東麓的林州市西側(cè),南北長(zhǎng)100華里,東西寬2.5華里,海拔800——1739米,相對(duì)高差達(dá)1000米以上,境內(nèi)斷崖高起,群峰崢嶸,陽(yáng)剛勁露,臺(tái)壁交錯(cuò),蒼溪水湍,流瀑四掛,峰、巒、臺(tái)、壁、峽、瀑、嶂、泉姿態(tài)萬(wàn)千,是“北雄風(fēng)光”的典型代表,號(hào)稱“太行大峽谷”。這里群山拱翠,流泉碧潭,物華天寶,人杰地靈。雄壯的太行山孕育的炎黃子孫,特別淳樸厚道,真誠(chéng)善良。民宅建筑,就地取材。石街、石院、石墻、石柱、石梯、石樓與大自然渾為一體,古色古香,令人尋味。景區(qū)總面積120平方公里,其植被覆蓋率為90%,森林覆蓋率80%,其中原始植被約占60%,退耕還林,人工造林約占30%,森林茂密,自然生態(tài)保持良好,植被完美,旅游資源豐富,有天然氧吧之美譽(yù)。境內(nèi)有三九嚴(yán)寒桃花開(kāi)的桃花谷,……[詳細(xì)]

276、五龍洞國(guó)家森林公園 AAA

五龍洞國(guó)家森林公園位于林州市與衛(wèi)輝、淇縣的交界處,面積2525公頃,峰巒起伏,綿延不斷,山水秀美,幽穴密布。五龍洞高約100米,五龍洞最寬處達(dá)60米,最高處達(dá)40米,乳石造型各異,形態(tài)萬(wàn)千。出功通天洞,觀鱷魚(yú)石、神石,聽(tīng)金雞報(bào)曉(石),望五百羅漢崖。各種奇石造型及摩崖造型地貌,體現(xiàn)出洞古、石奇、林幽的意境。面積200多平方米,大廳可容納2000余人,映入眼簾的鐘乳石千姿百態(tài),使游人猶如置身仙境一般。傳說(shuō)古時(shí)有位村姑為一道士拆洗道袍,吞下5個(gè)線頭而懷了身孕,村姑在洞內(nèi)分娩出5條小龍。公園的另一勝景為天生橋,過(guò)四大金剛(石)把守的山門(mén)便可達(dá)天生橋。橋身之高為華北之最,在我國(guó)北方獨(dú)一無(wú)二。橋高20米,跨度30米,橋?qū)?米。相傳,牛郎織女每年七月初七在此相會(huì),聊敘深情。五龍洞對(duì)面崖壁亦有一天然溶洞,……[詳細(xì)]

277、殷墟 AAAAA

殷墟博物苑位于安陽(yáng)市西北郊小屯村,因其坐落在“殷墟宮殿區(qū)”而得命名。殷墟博物苑為國(guó)家AAAA級(jí)景區(qū),中國(guó)考古學(xué)的誕生地,中國(guó)最早的文字---甲骨文發(fā)祥地,是中宣部公布的全國(guó)百個(gè)愛(ài)國(guó)主義教育示范基地之一和首批全國(guó)旅游景區(qū)國(guó)家級(jí)青年文明號(hào),屬于歷史遺址類型的全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。2006年7月13日,聯(lián)合國(guó)教科文組織第30屆世界文化遺產(chǎn)委員會(huì)通過(guò)列入《世界遺產(chǎn)名錄》。殷墟博物苑“茅茨土階”,“四阿重屋”式的殿宇高聳,朱墨雕彩;青銅禮器,古色古香;仿殷石雕,徐徐如生;花木扶疏,芳草萋萋。院內(nèi)景色與苑東北的洹水河相映成趣,具有古代帝王宮殿的人文景觀特征。殷墟博物院猶如一座展示華夏歷史瑰寶的藝術(shù)殿堂,給人以古代文明的陶冶和啟迪。游覽殷墟博物苑,您可以領(lǐng)略博大精深的殷商文化,探尋中華民族文明史的淵源。殷……[詳細(xì)]

闂佺ǹ绻堥崝灞矫瑰Δ鍛嵍闁哄瀵ч崐鎶芥煙閸忚偐鐭岄柛宀嬫嫹

缂備緡鍠撻崐鏇㈠矗閺囩姷纾鹃柟瀛樼箘閺嗘柨顭跨拋瑙勫 44010602000422闂佸憡鐟遍幏锟�

缂備緡鍠撻崐鏇㈠矗閺囩姷纾鹃柟瀛樼箘閺嗘柨顭跨拋瑙勫 44010602000422闂佸憡鐟遍幏锟�